エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング | 広木 大地 | コンピュータ・IT | Kindleストア | Amazon に、コミュニケーションの3つの不確実性についての記載があります。

個人的にこの辺りで過去に苦労した且つ、現在も苦労する経験が多いので、この3つの不確実性を軽減するためにできることを書籍などを参考に考えてみました。

考えた結果を記載します。

1. 目次

- 目次

- コミュニケーションの3つの不確実性 について

2.1. コミュニケーションの不確実性

2.2. 情報の非対称性 - 考える前の前提

3.1. コミュニケーションの基本モデル

3.2. 非言語コミュニケーションとコミュニケーションツール

3.3. コミュニケーションの不確実性とコミュニケーションの基本モデルの関係 - 不確実性を軽減するためにできること

4.1. 伝達の不確実性

4.2. 他者理解の不確実性

4.3. 成果の不確実性 - 参考

2. コミュニケーションの3つの不確実性 について

以下に、書籍1.7 人間の不完全さを受け入れる のコミュニケーションの不確実性 の内容をまとめます。

2.1. コミュニケーションの不確実性

-

ニクラス・ルーマン という社会学者が論じた。

-

コミュニケーションの3つの不確実性

- 他者理解の不確実性:人は他人や事象を完全には理解できない

- 伝達の不確実性:コミュニケーションが到達するとは限らない

- 成果の不確実性:仮に理解されたとしても予想されたように行動するとは限らない

-

コミュニケーションの不確実性は、

情報の非対称性と、限定合理性を発生させる

2.2. 情報の非対称性

-

Wikipedia

-

例

- 上司が把握している情報を部下は知らない

- 現場が把握している情報を経営陣は把握していない

-

情報に非対称性があるのは当たり前のことだが、しばしば、人は、自分が抱えている状態を他人も把握しているはずだと勘違いして、あるいは把握していて欲しいという願望に基づいて行動してしまう。

-

ハンロンのカミソリ

無能で十分説明されることに悪意を見出すな- ハンロンの剃刀 - Wikipedia

3. 考える前の前提

考える前の前提で意識したことを記載します。

3.1. コミュニケーションの基本モデル

https://www.amazon.co.jp/アート・オブ・プロジェクトマネジメント-―マイクロソフトで培われた実践手法-THEORY-PRACTICE-Berkun/dp/4873112990 の 第11版の9章にコミュニケーションの基本モデルについて記載があります。

メールの受信をイメージして雑な絵を描いてみました。

電子メールを送ったり、ボイスメール、チャット等をメッセージ送信した状態です。 メッセージに対して、相手がそれを呼んだり、聞いたりしたことにはなりません。

2. 受信済み

受信メールをチェックした場合、そのメッセージは受信済みとなります。

メッセージが受信されたからといって、そのメッセージが開封されたとか、あるいは理解されたということにはなりません。

3. 理解

メッセージの情報を正しく読み、理解します。

メッセージを理解するためには、新たな概念の学習、参考文献の検索、複雑なコードの調査といった作業が含まれる可能性があります。

また、メッセージを理解するための双方向コミュニケーションが必要になる場合もあり、この場合更にコミュニケーションが複雑になります。

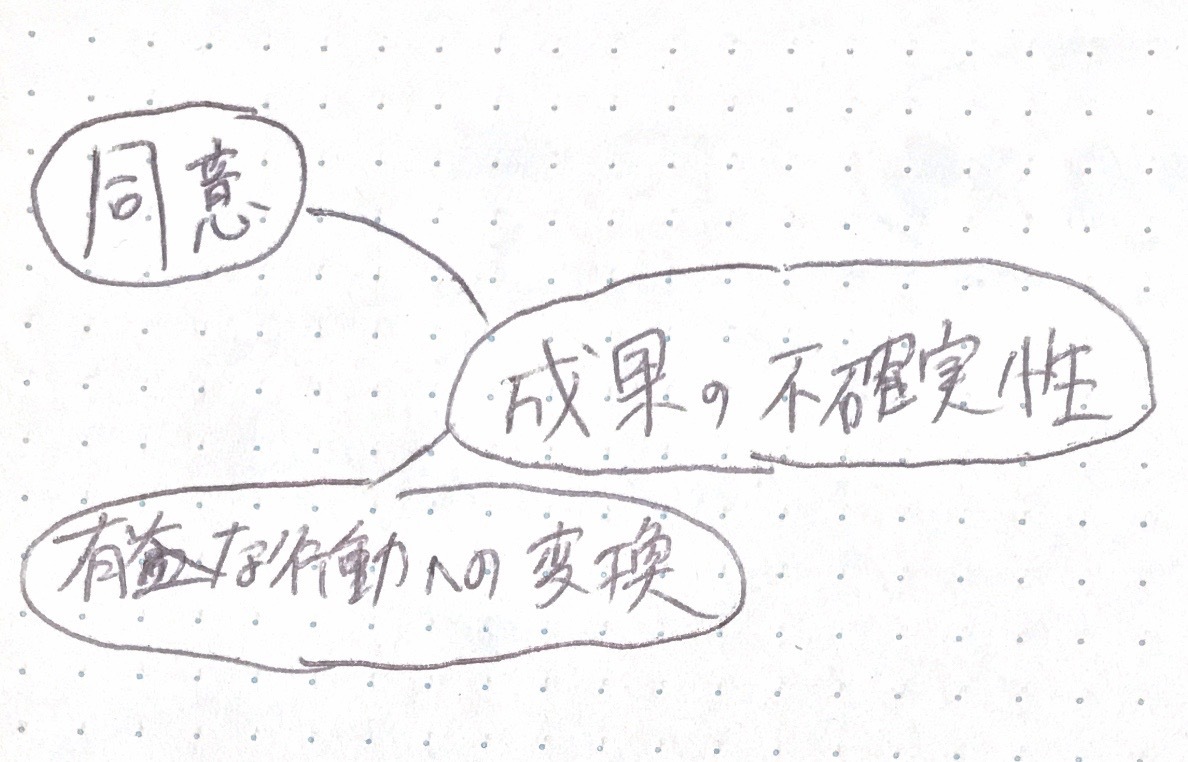

4. 合意

何かを理解してもらえたからといって、それが合意されたということにはなりません。

知性と自説を持った2人の人間が合意に達するには、複雑且つ時間のかかる作業が必要になります。

目的が明確化されていない場合、合意に達するには、さらに時間がかかります。

5. 有益な行動への変換

合意するために大きなエネルギーを費やしたとして、誰かを行動に向かわせるには更に大きなエネルギーが必要になります。

メッセージを受け取った人物にその行動を実行する義務がないという場合も多いです。

3.2. 非言語コミュニケーションとコミュニケーションツール

コミュニケーションには、言語でのコミュニケーションと、ジェスチャー、表情などの非言語コミュニケーションがあります。非言語コミュニケーション量が、コミュニケーションの不確実の軽減に影響は与えそうで、非言語コミュニケーション量はコミュニケーションツールにより、増減がありそうです。

以下、コミュニケーションツールと、非言語コミュニケーションの割合を5段階で示した表になります。

| コミュニケーションツール | 非言語コミュニケーションの割合 |

|---|---|

| メール | 1 |

| チャット | 2 |

| 電話 | 3 |

| ビデオチャット | 4 |

| 対面での会話 | 5 |

-

補足

-

メールよりもチャットのコミュニケーションが非言語コミュニケーション量が多いと思う理由

チャットでのメッセージ送受信はリアルタイム性があり、メッセージの送付の仕方によっては会話に近い状況になる場合があるため、メールよりも非言語コミュニケーション量が多いかなと思いました。 -

メール、チャットでのメッセージ送信のメリット

メール、チャットでのメッセージ送信は記録に残るということがメリットに思います。

ただ、受信者側のメッセージ受信量がが多い場合、受信しただけで理解せずに情報が流れてしまう場合があります。 -

電話、ビデオチャット、対面での会話

リアルタイムの音声でのメッセージ送受信だと、テキストでのメッセージ送受信よりも多くの情報を伝えられますが、記録に残らず忘れてしまうというデメリットがあります。

送信側、受信側どちらかが、話した要点をまとめて、文字情報に変換するのが良いと思いますが、UDトークのようなアプリが進化して、近い未来この辺りのテキスト化をやってくれるかもしれません。

-

3.3. コミュニケーションの不確実性とコミュニケーションの基本モデルの関係

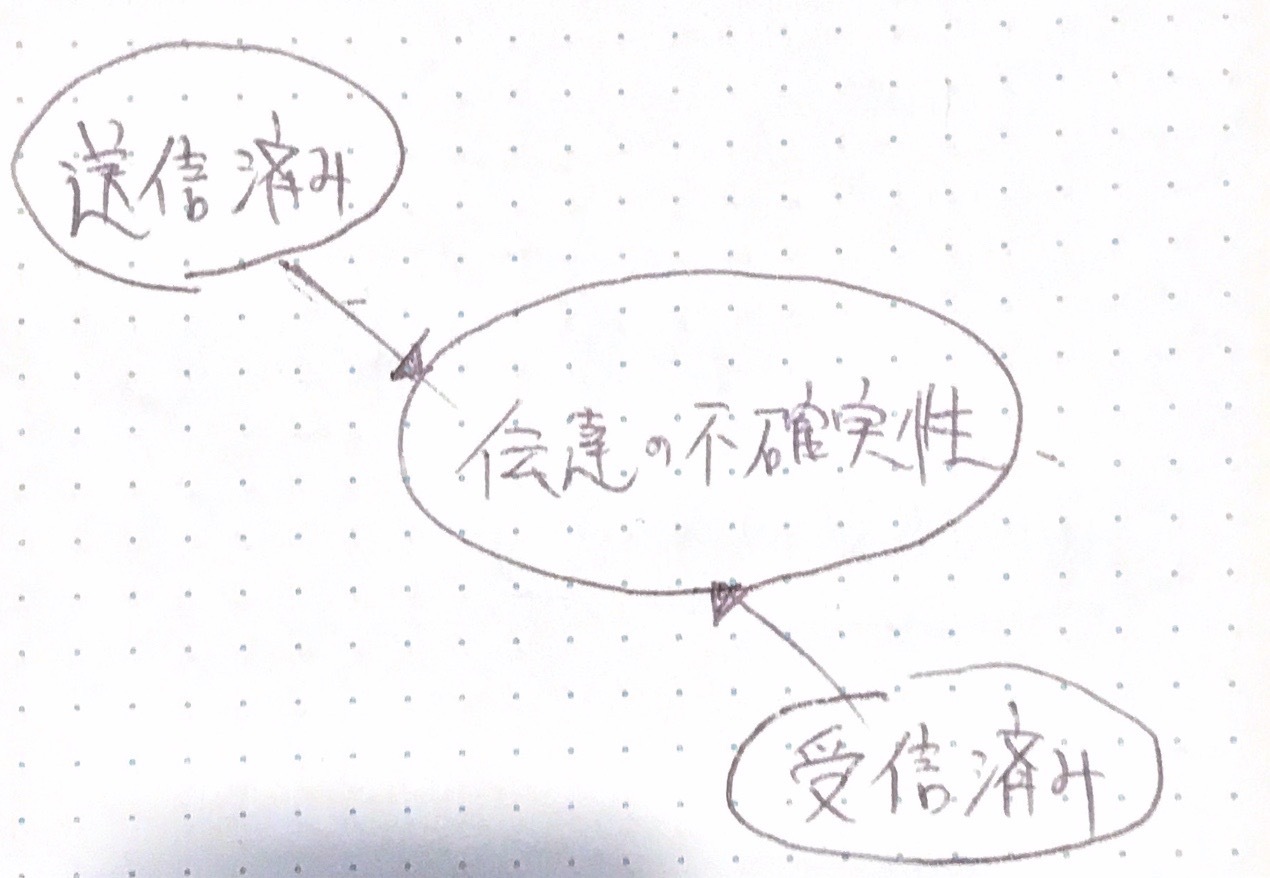

コミュニケーションの3つの不確実性と、コミュニケーションの基本モデルの関係を雑に描いてみました。

以降に、各フェーズでできることをまとめます。

4. 不確実性を軽減するためにできること

不確実性を軽減するためにできることを、3つの不確実性に対応させて考えてみました。

3つの不確実性に紐づく、コミュニケーションの基本モデルの各フェーズでできることを記載します。

4.1. 伝達の不確実性

1. 送信済みフェーズと、2. 受信済みフェーズでできることは以下の通りです。

-

1. 送信済みフェーズ-

2つ以上の方法でメッセージを伝える

チャットのメッセージに加えて、対面口頭で補足する。

メールに加えて、電話で内容を補足する。

等2つの方法を使用することで、メッセージ送信済の状態を強固にすることができます。

対面、電話などの手法は、送信者側が受信確認も行うことができます。 -

送信タイミングを意識する

受信者側の休暇予定などを事前に知っている場合は、メッセージが埋もれてしまう可能性が高まるので、避けて送るべきです。

-

-

2. 受信済みフェーズ-

メールの振り分けを駆使する

組織、その組織での役職によってはメールの受信数が膨大になる場合があります。

読む必要がないメール、重要なメールなどをルール設定で振り分け効率的にメッセージを受信するべきです。 -

受信メッセージを1本化する

メール、チャット等メッセージの受信が複数のツールにメッセージが分散してしまうと、メッセージ受信に時間がかかります。

IFTTT、Zapier などの連携ツール、G Suite であれば Google Apps Script 等を使ってメッセージ受信を1本化するべきです。

-

4.2. 他者理解の不確実性

3.理解フェーズ、4. 合意フェーズでできることは以下になります。

-

3.理解フェーズ-

コミュニケーションの5C

PMBOKに書面によるコミュニケーションで心がけるべき5Cが記載されています。- 正しい文法と正しい記述

- 簡潔な表現と過剰な言葉の排除

- 明確な目的と読み手のニーズに合った表現

- アイデアの分かりやすく論理的な流れ

- 言葉とアイデアの流れのコントロール

-

対人コミュニケーション・ツール

プロジェクト・マネジャーの人間術 - Webcat Plus に以下の対人コミュニケーションスキルが紹介されています。私を主語としたメッセージの発信- 積極的傾聴

- 自由回答形式の質問 (Open qeuestion)

- 話の筋道付け

- 論点の再構成

-

BMTIシステム

マイヤーズ・ブリッグスタイプ指標という自己申告アンケートです。タイプ別にメッセージを調整したり、コミュニケーション時の材料として使用できます。

無料性格診断テスト、性格タイプ詳細説明、人間関係およびキャリアのアドバイス | 16Personalities -

認知とリフレーミング

エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング | 広木 大地 | コンピュータ・IT | Kindleストア | Amazon の2-2 傾聴・可視化・リフレーミングに認知とリフレーミングの記載があります。

前提を問う質問をすることで、本質的な目的に目を向けさせ、解決に導かれることがあります。

-

4.3. 成果の不確実性

4. 合意フェーズと、5.有益な行動への変換フェーズでできることは以下になります。

-

4. 合意フェーズ-

ファシリテーション

ファシリテーションは個人的にあまり自信もなく、文献を漁ったこともなかったのですが、公共系のWeb文書は参考になりそうに思いました。

多様な考えを持つ人達との合意を形成する術が記載されているなと思います。 -

コンクリフトマネジメント

プロジェクト・マネジャーの人間術 - Webcat Plus に、トーマス・キルマン・モデルの紹介があります。-

競合的アプローチ

独善的且つ、非協力的な状況で用いられます。時間的余裕のない状況で自分の役割分担が正しいと確信している人が、強引な処理を進めるといった特殊な状況で役立ちます。 -

回避的アプローチ

勝ち目がない時、情報不足の時、互いに感情的で冷却期間が必要な時などで、問題が大きなものでない場合にうまくいくやり方です。 -

順応的アプローチ

形成初期のプロジェクト・チームにおいて他の人の意見を柔軟に取り入れるために役立ちます。些細なことで生じる無意味な競争を避けて、チーム内の調和を維持することもできます。 -

協力的アプローチ

両方の当事者の立場を最大限に考慮して、統合した解決を目指すものです。これは両者の主張が共に一定以上の重要度と現実性を持つ時に有効です。 -

妥協的アプローチ

両者が譲り合って妥協点を見つけるものです。協力的アプローチと似ていますが、短時間で結論を出すことを重視しており、とりあえず解決が必要な場合に使われます。

-

-

リッカート尺度

どれだけ合意しているのかを測る指標としてのリッカート尺度が思い浮かびました

リッカート尺度 - Wikipedia

-

-

5.有益な行動への変換フェーズ

有益な行動への変換フェーズに対して有効なこととしてアジャイルのプラクティスが思い浮かびました。いくつか記載します。-

デイリースタンドアップ

毎朝の進捗確認での行動を確認するのは有益に思います。 -

継続的インテグレーション

日々の統合、テスト実施によりアプリケーションが壊れていないか、つまりは自分の行動のミスを修正できます。 -

ペアプログラミング

実装時の有益でない行動を即、修正できます。 -

イテレーションでのアプリケーションのデモ

デモでのフィードバックを元に、プログラム、つまりは、行動の修正ができます。 -

ふりかえり

ふりかえりでふりかえり後の行動を改善できます。

-

5. 参考

- 第34回「現代社会は〈複雑〉か〈後編〉」 | Japan Marketing Agency

- 非言語コミュニケーションの重要性と5つの種類 | しごとのみらい

- コミュニケーションの伝達モデル

- 非言語コミュニケーション - Wikipedia

- 電話やメールの落とし穴。非言語コミュニケーションの重要性 | 働き方改革を成功に導く次世代Web会議のススメ

- 自動テキスト化もOK!文字起こしに便利なICレコーダーやスマホアプリはコレ|@DIME アットダイム

- プロジェクト管理におけるコミュニケーションマネジメント

今の所、浮かんだのはこれだけでした。

気分や、時代が変わると他のことも浮かびそうに思いましたので、思い浮かんだタイミングで追記したいと思います。

以上です。

コメント