個人的に2020年4月に勤め先がリモートワークになり、それから半年以上続いています。

最近改めて、書籍を読み考えをまとめていますが、コミュニケーションの部分がオフィスワークと異なる点かと思いましたので、コミュニケーションに着目してまとめてみます。

リモートワーク がはじまってすぐに書いた記事

まず、リモートワーク 直後に思ったことについては上記に記載しています。

コミュニケーションの種類について

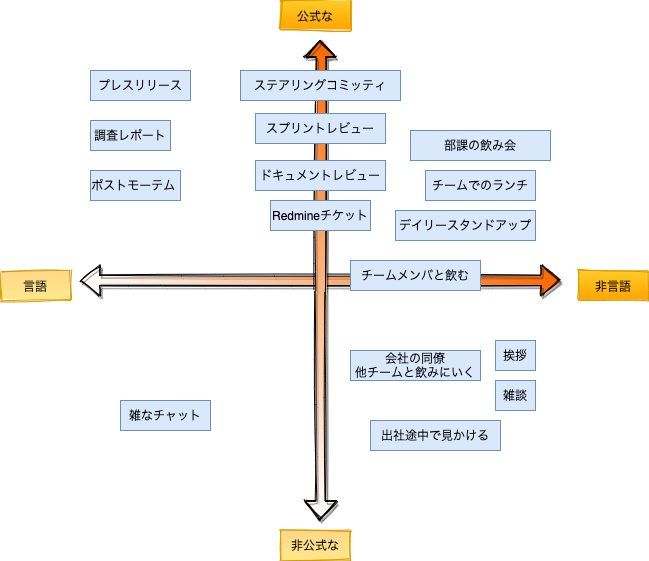

公式、非公式、言語、非言語の4象限マトリクスに、コミュニケーションイベントをマッピングしてみました。

以下の非言語、非公式なコミュニケーションはリモートワーク により失われたように思います。

- チームメンバと飲む

- 会社の同僚と飲みにいく

- 挨拶

- 雑談

- 出社途中で見かける

もっと非言語、非公式なコミュニケーションはあるかと思いますが、少し考えて思い浮かんだものは以上になります。

非公式な非言語コミュニケーションが失われることについて

非公式な非言語コミュニケーションが失われると会社への帰属意識が薄れていくと言われています。

リモートワークで薄れる社員のエンゲージメント(帰属意識)への対策! | 株式会社JTBベネフィット

の文書を引用します。

社員の帰属意識が低いということは、仕事において「会社(の利益)のために」という働き方が生まれにくくなることを意味します。能動的な仕事が期待できない上に、生産性や質の低下、さらには思わぬ事故などの安全面にも影響が及びます。 また、不満や愚痴をこぼす社員、パフォーマンスが下がる社員が出てくることで、そのネガティブなモチベーションは組織に蔓延します。

個人的に失われたコミュニケーション について考える

失われたコミュニケーション について個人的に考えたことを記載します。

- チームメンバと飲む

個人的にはよく飲んでいるので、リモート下でも何度か飲んだりしていましたが、長期化して飽きてきたのかあまり飲むことがなくなりました。リモート飲み会だと人数的にスケールしないので大人数での開催にはツールの使い方を工夫する必要があります。

いっそ半分仕事的な目的を持っておいて、酒を飲みながらのLT大会的なものでも良いのではないかと思います。後は必然で交流の場ではなく、オフィスワーク下だとハプニング性があって起きてたことで偶然に起きるから参加しやすかったという人もいるのではと思います。

後は帰属意識を強く求めるタイプの人、求めないタイプの人もいて、求めないタイプの人にとっては飲み会を断る必要がなくなってメリット があると考える人もいそうで、飲むという行動でエンゲージメントが高まる人がいるのであれば実施すれば良いのではないかと考えます。

- 会社の同僚と飲みにいく

リモートワーク下で、チーム外の会社の同僚との繋がりがなくなった。大きなポイントな気がします。

チームメンバの横の繋がりを作る場として機能していたと感じます。

2020年度の新卒や中途で入社した方はこの辺りの恩恵は受けれていなさそうに思います。

組織、チームレベルで場作りのサポート、自然に繋がりができるようなタスクのアサインの仕方をするべきかなと思います。

- 挨拶

デイリースタンドアップを実施していればチームでの挨拶は実限できます。チャットツール上でのリアクションの取り方を工夫すれば挨拶の持つ非言語コミュニケーションはある程度代替可能に思います。

- 雑談

雑談も重要でした。雑談自体は個人的には重要ではなくて、雑談をするために他チームの人間が「チームに近づいてくる」といったイベントが周辺状況の把握に必要であったのかなと思います。

相談、質問をしている声が聞こえてきて、知っていることだからフォローをする。またはその逆も起こっていました。この辺りをチャットツール上で発生させるためにGitLabのリモートマニフェストに以下の項があるのかと思いました。

9)非公式なコミュニケーションチャネルよりも、公式なコミュニケーションチャネルを

- 出社途中で見かける

以前一緒に仕事した人を出社途中で見かける、退社時に見かけて「最近どう?」が始まることがありましたが、それが失われました。ある程度気が合う人であれば、リモート飲み会開催でこのあたりの「最近どう?」は実現はできるので意識的に機会を設けるのは良いかなと思いました。

新入社員、中途社員、協力会社パートナーへの配慮

私個人では勤め先でリモートワーク開始前にそれなりの月日を経ていたのである程度面識のある方が多く、コミュニケーションルートに不自由を感じていませんが、リモートワーク 開始後に入社した新入社員、中途社員、協力会社の方が何に不自由を感じているのか想像できていない部分があります。

マネジメント視点での問題点仮説

マネジメント視点では以下のような部分が問題であるように思います。これらは組織のレポートラインや、組織からのサポートにより軽減されたり変化します。

-

他チームとの繋がりがなく、初対面の人へいきなりチャットメッセージを送ることへの抵抗感

人間の人となりがわからない状況でどう思われるのか不安というのはありそうです。

-

他チームの雰囲気が伝わらない オフィスワークの場合は何となく感じとれた周りのチームの空気が感じとれなくなっています。

-

コミュニケーションがEMとのコミュニケーションになりがちで、メンバー間でのコミュニケーションがない これはタスクのアサインの仕方にもよるかと思います。 コラボレーションが起こりやすいタスクをアサインすることで自然とコミュニケーションが生まれます。

実際に仮説を検証してみる

仮説に対する検証は必要で実際に新入社員、中途社員、協力会社パートナーにどのような点で不安があるのか?サポートが必要なのか?を聞いてみるべきです。

協力会社パートナーへの配慮

パートナーさんのエンゲージメントを高めるという観点はないか、あってもコスト上難しい可能性があります。 ただ、以下の記事にもある通り、全く配慮しないのはプロジェクト推進上問題となる可能性があります。

あるITエンジニアが語る、パートナーとの付き合い方 - @IT自分戦略研究所

■放っておかれるのは寂しい とある常駐先でのことです。私の所属していたプロジェクトでは、先方の社員とパートナーとの交流がほとんどありませんでした。 新しい場所で交流がないのは結構寂しいです。パートナーとしてしばらくの間常駐する場所では、特にそうだと思います。単に寂しいだけならばよいのですが、プロジェクトに与える影響が大きいとなると大変です。 というのも、そのプロジェクトでは先方の社員の作業が多く、パートナーとの交流もほとんどないため、社員はパートナーの状況を細かく把握できずにいました。 そのため、パートナーは自然と放置されている時間が多くなっていたのです。 パートナーの方も、作業がない状態が続いても放置されているままで、自分からアクションを起こすことはありませんでした。長時間ネットサーフィンに興じている人もいましたし、中には堂々とスポーツ新聞を広げている人もいました。 実は私も同じような状況でした。先方の社員との交流もなく、パートナーということで社員との間にある種の線引きがされている状態で、自分がプロジェクトの部外者のように感じていました。プロジェクトメンバーとしてのモチベーションが上がらず、積極的にプロジェクトにかかわっていくのが難しいと感じていました。 実際、担当している作業が早く終わっても、指示待ち状態で自分からは動かないことが多かったのです。 結局、コミュニケーション不足によって、実装フェイズになってから設計段階での認識不足や漏れが判明し、スケジュールへ大きな影響を与えてしまいました。 プロジェクト終了後の反省点として、自分がパートナーとして参加したときは、常駐先の社員とのコミュニケーションを積極的に取ることの大事さを痛感しました。

個人的な見解としては以下の通りです。

- 性善説として Webサービス事業会社側はITのプロとして作業を依頼している。担当作業のクオリティーにコミュニケーションが影響するのであればプロとして何らかのアクションを起こすべき。

-

性悪説として

コミュニケーション量が作業品質に影響するのであれば、サポートはするべきで、理想は自然なコミュニケーションが発生するタスクのアサインの仕方をしたほうが、コミュニケーションの場を雑談の場を意識的に設けるよりコミュニケーション をとることに対する心理的な負荷が下がりそう。

- 例えば

- 月次でパフォーマンスに対する報告をしてもらう。

- 業務環境、労働環境(自宅の作業環境)含めてヒアリングの場を設ける。

- 例えば

リモートワーク で雑談、コミュニケーションを促進するツール

Webを見ているとバーチャルオフィス関連のツールがこの辺りの問題解決ツールとして紹介されています。見つけたツールのリンクを観測範囲で記載します。

一般的に使われていそうなもの

-

Remotty

株式会社ソニックガーデンが開発しているバーチャルオフィスツールです。

-

Remo 個人的には見た目が良い感じで好感を持ちました。ただ料金設定は安くはありません。

Remo: Live Video Conversations Now Simplified - Remote collaboration has never been so simple.

-

Tandem

Tandem | A virtual office for remote teams

EM . FM #EMFM | Podcast on Spotify を聞いていて、話題に出ていた気がします。

他のツールとの連携機能が豊富な感じで好感を持ちましたが、料金設定は安くはありません。 -

Discord

フリーのチャットアプリ(VoIPソフトウェア)です。費用もかからないので会社が許可するのであればバーチャルオフィス(雑談部屋)を実現するツールとしては丁度良い気がします。

Webの記事を読む限りは導入して上手くいっている企業もあれば、失敗してやめた企業もあります。企業文化とチームメンバーにフィットするかしないかは使ってみて経験しないと判断が難しそうです。

- 失敗

ランチェスター社がフルリモートになって直面した課題と対応策|活用ツールもご紹介 | | 人事部から企業成長を応援するメディアHR NOTE

- 成功

Githubで見つけたツール

以下はGithubで見つけたバーチャルオフィス関連のツールです。

-

onoffice

VR関連のJavaScript APIを使って実装しているVirtulal Office ツールです。開発は止まっているようです。

rvdleun/onoffice: The open-source Virtual Office, powered by WebVR

-

VirtualOffice

MITライセンスのVirtual Officeツールです。日本の方が開発しています。

-

virtual-office zoomのルームの使用状況を可視化するツールです。

ツールに対する個人的見解

ツールに対しては個人的に以下のように考えました。

- 費用的に問題なければRemo、Tandemが良さそう。

- 無料に拘るなら、Discord。 ただ、SlackやChatworkを使用している場合は、棲み分けの運用ルールは決める必要がありそう。

- 企業文化やチームの雰囲気で導入しないという考えもある。 Slack、Chatworkに雑談をする部屋を作ることでも代用は可能な気がする。

- そもそも、「雑談がしやすい雰囲気作りができているか?」、「チームメンバーがしたい雑談が本当にチームに必要なのか?」等「雑談」の定義も必要に思う。

- 今後も技術革新が進みそうな分野なので定期的にウォッチングをかけていくと、もっと丁度良いツールが現れる気がする。

参考

- リモートワークによって「閉じた」関係をひらく。4象限のコミュニケーション施策とは | SELECK [セレック]

- 一度大失敗した「リモートワーク導入」を成功に導いた3つの施策(楠山 健一郎) | 現代ビジネス | 講談社(1/5)

- 2週間のリモートワークで学んだこと - Windows Blog for Japan

- テレワーク×チームコミュニケーションの書籍を出版した理由|池田朋弘|note

- あの一言がキモ! 在宅勤務で著しい成果を挙げる「チームの法則」(仲山 進也) | ブルーバックス | 講談社(3/4)

- https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/06/cr_200618_2.pdf

- 非言語コミュニケーション - Wikipedia

- 非言語コミュニケーションとは? 93%は非言語で伝達! 具体的な表情の使い方など - カオナビ人事用語集

以上です。

コメント